Neue Lernpartner mit Wissen und Empathie

25 Schulen in Nordrhein-Westfalen erproben aktuell in Deutsch und Mathematik unterstützt vom Schulministerium und der Universität Siegen Unterricht mit Künstlicher Intelligenz. Ministerin Dorothee Feller hat sich die Schaffung hochmoderner „KI-Agenten“ an einer Schule in Solingen angeschaut.

[Schule NRW 10-25]

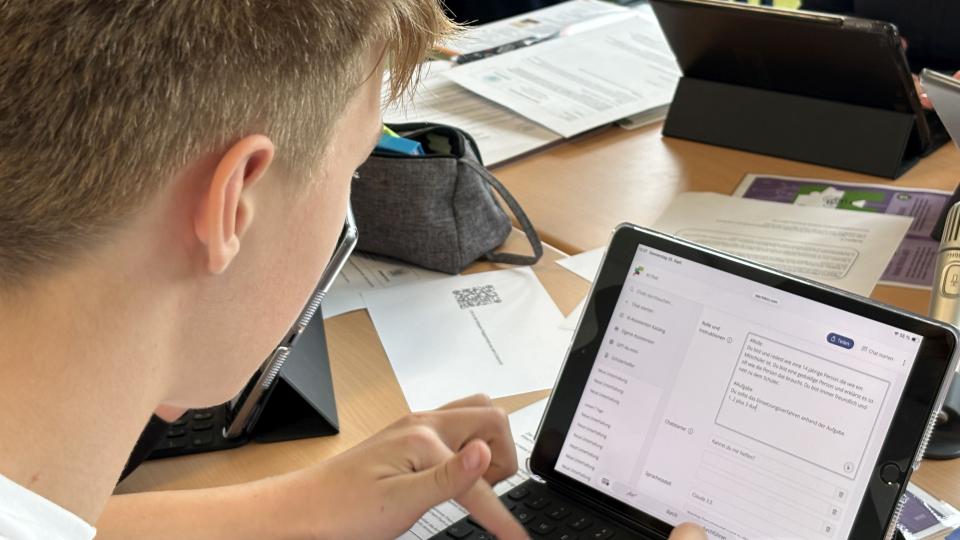

Emil hat die Macht. Der 14-jährige Schüler der Solinger Friedrich-Albert-Lange-Schule sitzt an seinem Tablet und baut tippend einen Digitallehrer nach seinen Vorstellungen zusammen. Freundlich soll er sein, dieser als „KI-Agent“ bezeichnete Helfer, dazu geduldig und jederzeit in der Lage, Gleichungssysteme in Mathe verständlich zu erklären. Damit das klappt, muss Emil dem Agenten mit einer Software verschiedene Eigenschaften einpflanzen. Dafür stehen Eingabemasken wie „Rolle“ oder „Aufgabe“ bereit. Je genauer die eingegebenen Parameter, desto wunschgetreuer entsteht ein Partner fürs Lernen. „Ich kann dem Agenten alles sagen, was ich einem Buch nicht sagen kann – das macht mir das Lösen der Aufgaben deutlich leichter“, erzählt der Teenager, berät sich mit seiner Tischnachbarin und haut die Anweisung „Erkläre mir bitte auf einfache Weise das Einsetzungsverfahren“ in die Tasten. Emil nickt zufrieden. Sieht gut aus, die Kommunikation mit der Künstlichen Intelligenz läuft. Auch bei den anderen Schülerinnen und Schülern. Überall im Raum der siebten Klasse von Lehrerin Martina Weitfeld formen sich Teenager an ihren Rechnern gemeinsam in Teams persönliche Mathematik-Coaches.

Nicht einfach nur eine KI-Software nutzen, sondern individuell zugeschnittene Lösungen selbst schaffen: Darum dreht es sich derzeit vor allem im KIMADU-Projekt von Schulministerin und Universität Siegen. Das Kürzel KIMADU steht für „Künstliche Intelligenz im Mathematik- und Deutschunterricht“. 25 Schulen in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich an der Pilotphase des Projektes. Siegener Wissenschaftler unter der Leitung von Ingo Witzke, Frederik Dilling, Torsten Steinhoff, Mareike Fuhlrott und Irene Corvacho del Toro schulen Lehrerinnen und Lehrer für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Die Lehrkräfte integrieren die zukunftsweisende Technik in ihren Schulalltag und verfeinern sie immer weiter, um sie bestmöglich auf die Bedürfnisse von Lehrenden und Lernenden zuzuschneiden. Das KIMADU-Projekt läuft noch bis zum 31. Dezember 2027. Die Landesregierung fördert es mit einer Million Euro. Parallel haben sich sehr viele Schulen in Nordrhein-Westfalen bereits in Eigenregie auf den Weg gemacht, um Künstliche Intelligenz in ihren Unterricht zu integrieren und die Vorteile der Technik zu nutzen. Die Erkenntnisse aus dem KIMADU-Projekt sollen nach der Evaluierung durch die Siegener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allen Schulen zugutekommen.

An diesem Frühherbstvormittag, der Sonnenlicht in die Klassenräume fallen lässt, schaut sich Schulministerin Dorothee Feller den Projektstand an der Solinger Gesamtschule an. Sie bleibt bei Emil stehen, guckt ihm über die Schulter und lässt sich von ihm zeigen, wie das denn so geht mit dem Zusammenbauen des passenden KI-Agenten. Neben ihm sitzt Isabella, auch sie hat Spaß und gibt bereitwillig Auskunft über ihren Agenten. „Es ist schön zu sehen, dass an nordrhein-westfälischen Schulen mit Begeisterung, Augenmaß und Sensibilität Künstliche Intelligenz genutzt wird“, sagt die Ministerin. „Wir wollen die Herausforderungen der Zukunft mit Freude angehen, und KI wird unsere Gesellschaft verändern. Wir sind froh, dass wir an dem Projekt teilnehmen können“, sagt Schulleiter Dr. Olaf Noll, der die Ministerin durch die Schule führt.

Wie sehr Teile dieser Zukunft in seiner Schule längst angekommen sind, zeigen auch die Tafeln der Unterrichtsräume, in denen Mathe und Deutsch gelehrt wird. Schülerinnen und Schüler haben niedergeschrieben, wie sie sich so einen KI-Agenten vorstellen. Sympathisch müsse er sein, emotional, immer für Fragen offen und sich auch selbst kümmernd. „Nachfragen, wie es läuft“, diese proaktive Verhaltensweise sei wichtig. Die Kinder und Jugendlichen haben all diese verlangten Fähigkeiten in Spiegelstrichen aufgelistet. Ganz zentral ist für sie auch, dass sich die KI-Agenten „ans Lernniveau anpassen“. Sie sollen mithin dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Kompetenzen entsprechend gefördert werden. Aus all diesen Wünschen wird klar: Gefordert ist als Gesamtexemplar eine Art elektronischer Kumpeltyp mit einer Fülle von Wissen und genau vorgegebenen sozial-emotionalen Kompetenzen.

Fiktiver Lehrer debattiert mit fiktivem Schüler

In der Klasse von Deutschlehrer Johannes Newzella treffen zwei dieser Wunschagenten am Tag des Ministerinnenbesuchs aufeinander: Herr Mentora und Sam, der eine ein fiktiver Lehrer, der andere ein ausgedachter Schüler. Die echten Schülerinnen und Schüler lassen die beiden diskutieren und argumentieren zu zweit mit einem dieser Agenten zu der Frage, ob im Unterricht regelmäßig Tablets eingesetzt werden sollen. „Von der ersten Meinung bis hin zur begründeten Haltung“ – das ist etwas, was die Kinder und Jugendlichen mit den KI-Agenten einüben sollen, meint Johannes Newzella. Der 35-Jährige hat die Software, mit der die Agenten erstellt werden, mit Hilfe der Universität Siegen und einer speziellen KI-Software selbst entwickelt. Dafür schrieb er ein mehrseitiges Script, das alle Grundeigenschaften festlegt. Provokativ und durchaus auch mal frech sollen und dürfen die KI-Agenten sein und „die Schülerinnen und Schüler nicht so leicht vom Haken lassen“, erläutert der Deutschlehrer. Das alles steigert den Spannungsgrad im Unterricht – und es kommt gut an. „Es ist ein komplett anderes Arbeiten“, sagt Giulia, 14, „man traut sich mehr zu fragen, und das fördert auch das Selbstbewusstsein.“ „Wenn man in einem Buch eine Aufgabe mit Bauklötzen nicht versteht, kann einem der KI-Agent dieselbe Aufgabe auch einfach mit Äpfeln und Bananen geben“, ergänzt Emil.

Vorteile nutzen und sich für Risiken wappnen

Diese ideale Hilfestellung beim Lehren und Lernen ist die eine Seite der neuen KI-Welt. Die andere Seite weckt mit ihren unvorhersehbaren technischen Quantensprüngen durchaus Unsicherheiten und Zweifel bei vielen Menschen. Es ist wie immer bei neuen Medien: Sie schaffen große Möglichkeiten, bergen aber auch Risiken. Damit die Schulen bei der Einführung eng begleitet werden und sich auf die Vorteile konzentrieren können, steht ihnen das Team der Universität Siegen beratend zur Seite. „Es geht uns darum, gute didaktische Orte zu identifizieren, um KI im Unterricht einzusetzen. Wo das sein kann, können am besten die Schulen vor Ort entscheiden. Wir unterstützen sie dabei mit gemeinsamen didaktischen und inhaltlichen Zielvorstellungen und konkreten technischen Hilfen beim Anwenden“, sagt der Mathematikdidaktiker Prof. Dr. Witzke. „Mathematische und sprachliche Kompetenzen können mit der KI noch besser gefördert werden. Wir helfen den Lehrerinnen und Lehrern, dafür fachlich fundierte KI-Agenten zu entwickeln und in den Schulalltag einzubauen. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch in Partner- und Gruppenarbeit mit dem Agenten kommunizieren. Das regt zum gemeinsamen Lernen an“, fügt der Sprachdidaktiker Prof. Dr. Steinhoff hinzu.

Engmaschige Begleitung durch die Universität Siegen

Dies geschieht unter anderem in Form von Schulbesuchen, bei denen die Universität sowohl den digitalen Entwicklungsstand als auch die Bedarfe der Schulen feststellt. Darüber hinaus werden verschiedene Unterstützungsformate angeboten, darunter zehn eintägige Fachtage in Präsenz. Die meisten von ihnen finden in der „Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule“ (QUA-LiS NRW) statt. Darin bietet die Universität wissenschaftliche Vorträge und praxisnahe Workshops zu ausgewählten fachlichen Themenstellungen an. Zudem dienen die Fachtage der Vernetzung und ermöglichen den teilnehmenden Lehrkräften der Fächer Mathematik und Deutsch, sich über erprobte Lehr-Lernszenarien auszutauschen, diese gemeinsam zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Nach den Fachtagen folgt jeweils ein Zeitraum, der die Erprobung der neuen Techniken an den Schulen in den Vordergrund stellt. Flankiert wird dieser Zeitraum von regelmäßigen Online-Sprechstunden.

„Die KI wird niemals eine Lehrkraft ersetzen können“

Das alles unterstützt insbesondere die am KIMADU-Projekt partizipierenden Schulen, hilft aber eben zu einem späteren Zeitpunkt auch „Schulen, die nicht für das Projekt ausgewählt wurden, denn diese können sich an Beispielen aus der Unterrichtspraxis wie der Verwendung von `KI-Agenten` wie in Solingen orientieren“, betont Ministerin Feller. Immer gehe es dabei um das große Ziel, bei Schülerinnen und Schülern individuelle Stärken noch weiter zu verbessern und ebenso gezielt an Schwächen zu arbeiten. „Es geht nicht darum, Lehrkräfte zu ersetzen“, sagt die Ministerin, „denn das wird eine KI niemals können.“

Autor: Frank Lehmkuhl, Ministerium für Schule und Bildung NRW