Der Whole School Approach: Wie kann schulische Bildung für nachhaltige Entwicklung umfassend gelingen?

Der Whole School Approach bildet einen Orientierungsrahmen für eine ganzheitliche Schulentwicklungsarbeit an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Wie das funktioniert, zeigt dieser Artikel.

[Schule NRW 09-25]

Innovative Lernformate, die Imkerei-AG, das Schullabel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Fair Trade-Schokoriegel im Schulkiosk – das alles sind Beispiele für wichtige Bausteine einer schulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), die allerdings oftmals unverbunden nebeneinanderstehen.

An dieser Stelle setzt der so genannte Whole School Approach (WSA) an. Sein Ziel ist es, sämtliche schulische Programme und Maßnahmen im Bereich BNE in ihrer Gesamtheit zu erfassen und zu bündeln, systemische und ganzheitliche Lösungen zu fördern und alle Akteursgruppen der Schulgemeinschaft aktiv und partizipativ in Weiterentwicklungsprozesse einzubeziehen. Dadurch wird BNE zu einem verbindenden Leitprinzip, das im Unterricht und in der gesamten Schulentwicklung wirksam werden kann.

Über diesen Zugang wird erkennbar, dass schulische BNE über eine rein ökologische Ausrichtung hinaus auch die soziale, die kulturelle und die ökonomische Dimension von Schulentwicklung in den Blick nimmt.

Um Schulen bei diesen Schulentwicklungsprozessen zu unterstützen, hat die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule NRW (QUA-LiS NRW) zusammen mit dem Schulministerium eine Indikatorik über fünf Handlungsfelder als Orientierungsrahmen für eine Schulentwicklung im Sinne des WSA entwickelt. Auf dieser Grundlage lassen sich kurz-, mittel- und langfristige Entwicklungsziele ableiten.

Eine Indikatorik ist ein durchdachtes Set von Merkmalen (Indikatoren), mit denen sich zentrale Aspekte von Schulqualität systematisch erfassen, beobachten und bewerten lassen.

Die Indikatorik ermöglicht es,

- Schulentwicklungsprozesse datenbasiert zu begleiten,

- Stärken und Entwicklungsbedarfe sichtbar zu machen,

- Fortschritte und Wirkungen von Maßnahmen nachvollziehbar zu machen sowie

- eine gemeinsame Gesprächsgrundlage für alle Beteiligten in der Schule und mit Partnern zu schaffen.

Die Handlungsfelder und Indikatoren des WSA

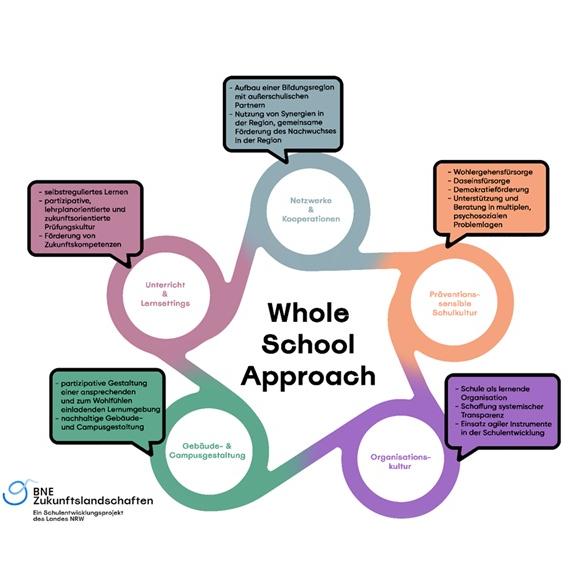

Die fünf Handlungsfelder des WSA lauten:

- Unterricht und Lernsettings

- Netzwerke und Kooperationen

- Präventionssensible Schulkultur

- Organisationskultur

- Gebäude- und Campusgestaltung

Die Abbildung zeigt die Handlungsfelder mitsamt ihrer Kerninhalte:

Die Grundlage dieser Handlungsfelder bilden zahlreiche Studien (vgl. u.a. De Haan, 2008) zum Whole Institution Approach sowie Erkenntnisse anderer Bundesländer und anderer europäischer Länder. Durch eine umfassende Analyse der Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen und auf wissenschaftlicher Basis wurde die Notwendigkeit deutlich, – abweichend von anderen WSA-Modellen – eine präventionssensible Schulkultur als fünftes Handlungsfeld einzubeziehen. Die Präventionsarbeit hat an Schulen in NRW eine hohe Priorität und stellt für viele Schulen eine bedeutsame Säule im Aufbau einer nachhaltig gestalteten und zukunftsorientierten Schulkultur dar. Die Arbeit im Rahmen der Prävention sorgt u.a. dafür, dass die Lernenden Zukunftskompetenzen ausbilden können. Mit Hilfe dieser Zukunftskompetenzen können Lernende dazu befähigt werden, den Anforderungen einer sich ständig wandelnden Gesellschaft gerecht zu werden und aktiv an der Gestaltung ihrer eigenen Lebens- und Arbeitswelt mitzuwirken. Auch der Ausbildung von Resilienz und Ambiguitätstoleranz kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.

Zu jedem der fünf WSA-Handlungsfelder wurden drei Indikatoren formuliert, die die Kerninhalte einer gelingenden Schulentwicklungsarbeit in diesem Bereich als Zielformulierungen beschreiben. Diese Indikatoren – veranschaulicht mit Hilfe von aufschließenden Aussagen – bieten Schulentwicklungsteams Reflexionsanlässe, um gemeinsam zu hinterfragen, was an der Schule bereits gelebt wird und in welchen Bereichen Entwicklungsmöglichkeiten oder -notwendigkeiten gesehen werden. Ziel des Gesamtprozesses soll es sein, die fünfzehn Indikatoren und die aufschließenden Aussagen gemeinsam mit einer Gruppe zu diskutieren, deren Zusammensetzung nach Möglichkeit die gesamte Schulgemeinschaft abbildet. Der NRW-spezifische WSA wird derzeit im Projekt BNE-Zukunftslandschaften eingesetzt und erprobt. Alle am Schulleben beteiligten Akteure, wie Schulleitungen, Lehrende, weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, haben die Möglichkeit, sich in diesem Rahmen an schulischer Entwicklungsarbeit zu beteiligen.

Bestandsaufnahme mit dem WSA

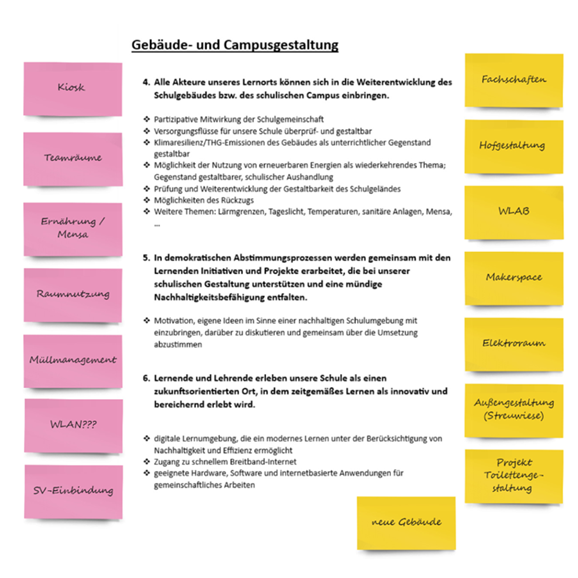

Um gemeinsam auf die Indikatoren zu schauen, kann es sinnvoll sein, diese und die dazugehörenden aufschließenden Aussagen auf Plakaten zu veranschaulichen: Das folgende Beispiel zeigt die Visualisierung eines schulischen Diskussionsprozesses zum Handlungsfeld Gebäude- und Campusgestaltung.

Mithilfe der Visualisierung kann die Entwicklungsgruppe darstellen, was an der Schule bereits gut gelingt (gelb) und welche Bereiche noch verbesserungsfähig erscheinen (pink).

Nachdem alle Aussagen bearbeitet worden sind, kann das Team der Schule auf einer Skala von 1 bis 10 eine Einschätzung über den aktuellen Entwicklungsstand zu jedem Indikator des Handlungsfelds geben. Für den Prozess kann es förderlich sein, wenn sich die Entwicklungsgruppe auf nur einen gemeinsamen Wert einigt. Mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms können die individuellen Werte eingetragen und der Mittelwert für jedes Handlungsfeld berechnet werden. Nach Eingabe aller 15 Werte ergibt sich eine Grafik in Form eines Spinnennetzes, das beispielsweise wie folgt aussehen könnte.

So entsteht eine Gesamtschau, die der Schule helfen kann, Entwicklungsspielräume und -notwendigkeiten von Schulentwicklungsprozessen in den Blick zu nehmen. Hierbei kann z.B. auf die vier Fragen der Veränderung nach Steve de Shazer zurückgegriffen werden, welche die Organisationsentwicklung im Rahmen einer lösungsorientierten Entwicklung maßgeblich geprägt haben: „Was sollten wir bewahren? Wovon sollten wir uns verabschieden? Wovon wünschen wir uns mehr? Was sollten wir neu in unserem Entwicklungsprozess einführen?“

Auf der Grundlage der Befragungsergebnisse reflektiert die Schule bzw. die Entwicklungsgruppe Auffälligkeiten, nimmt besonders ausgeprägte Bereiche und Spielräume in den Blick und leitet schließlich Handlungsmöglichkeiten für die eigene Schulentwicklung ab. Die Indikatorik kann bei Bedarf in andere digitale Befragungstools überführt werden, so dass auch größere Gruppen der Schulgemeinschaft befragt werden können.

Umsetzung ganzheitlicher Schulentwicklung mit dem WSA

Auf Grundlage dieser Standortbestimmung und der sich daraus ergebenden Ziele setzt die nachhaltige Schulentwicklungsarbeit im Sinne des WSA an, an der alle schulischen Gruppen durchgängig partizipativ beteiligt werden sollen. Es empfiehlt sich eine Priorisierung der Maßnahmen mit SMARTen Zielen und die Aufstellung eines Projektplans einschließlich eines realistischen Zeitplans. Die Schule kann anhand der Projektplanung ihre Maßnahmen der Schulentwicklung umsetzen und in regelmäßigen Abständen die Zielerreichung und den Prozess evaluieren und reflektieren.

SMART ist ein Akronym für fünf Kriterien, die helfen, Ziele klar, konkret und umsetzbar zu formulieren – besonders wichtig für gelingende Schulentwicklungsprozesse.

SMARTe Ziele helfen, Schulentwicklung zielgerichtet, überprüfbar und wirksam zu gestalten.

SMART steht für:

- Spezifisch – Was genau soll erreicht werden?

- Messbar – Woran erkennt man den Erfolg?

- Attraktiv – Ist das Ziel motivierend und sinnvoll?

- Realistisch – Ist das Ziel mit den vorhandenen Ressourcen erreichbar?

- Terminiert – Bis wann soll das Ziel erreicht sein?

Online finden Schulen sämtliche Informationen, um mit der Schulentwicklungsarbeit im Sinne des Whole School Approach zu beginnen:

https://www.bne-zukunftslandschaften.nrw.de

Autorinnen und Autoren: Sandra Brüggershemke, Sandra Halmer (QUA-LiS NRW), Dominik Severing (Prozessbegleitung)

Schule der Zukunft

Das Landesprogramm Schule der Zukunft unterstützt Schulen bei Schulentwicklungsprozessen über den Whole School Approach und verfügt über ein großes Netzwerk an außerschulischen Partnern.

Weitere Informationen erhalten Schulen unter: www.sdz.nrw