Gut gerüstet für die Zukunft: Datengestützte Qualitäts- und Unterrichtsentwicklung in Nordrhein-Westfalen

Datengestützte Qualitätsentwicklung ermöglicht ein zielgerichtetes und konsequentes Handeln in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit – und dabei immer im Zentrum: das Wohl und die Bildung der Schülerinnen und Schüler. Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Stephan Huber.

Datengestützte Qualitätsentwicklung ist nicht neu für Schulen, dennoch gibt es ein enormes Potenzial für die schulspezifische Entwicklung. Im Kern geht es um ein zielgerichtetes und konsequentes Handeln in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit – und dabei immer im Zentrum: das Wohl und die Bildung der Schülerinnen und Schüler.

Ein wichtiger Anhaltspunkt ist der Referenzrahmen für Schulqualität NRW, der die vielfältigen Aspekte der Schulqualität differenziert darstellt. Datengestützte Schulentwicklung bzw. datenbasiertes Qualitätsmanagement analysiert die Ist-Situation einer Schule, legt fest, wie die Soll-Situation aussehen soll (Strategieentwicklung) und setzt zielorientiert, ressourcenschonend und wirksam die Maßnahmen zur Erreichung der gewünschten Ziele (Strategieumsetzung) in die Praxis um. Dieser Prozess setzt im Idealfall Synergien frei in den Bereichen Personal, Organisation und Schule in ihrem Umfeld. All diese Aktivitäten dienen dem zentralen Ziel, die ganzheitlichen Bildungsprozesse und Bildungsergebnisse für alle Schülerinnen und Schüler zu optimieren, um ihre Potenziale zu fördern.

Mit dem Schulkompass NRW 2030 wird an das Bestehende angeknüpft. Schulentwicklung wird priorisiert und gleichermaßen konkretisiert. Gleichzeitig kann mit dem Schulkompass NRW 2030 noch einmal neu auf jene Aspekte von schulischer Qualität geschaut werden, die bisher im Qualitätsverständnis der eigenen Schule noch nicht oder zu wenig beachtet worden sind, also wo noch Strategiepotenzial besteht.

Von Daten zu Taten

Zur Weiterentwicklung der schulischen Arbeit ist die ganzheitliche Strategie des Landes für die eigenen Schule zu konkretisieren. Schulen hilft es, den aktuellen Entwicklungsstand differenziert zu erfassen. Hierzu dienen unterschiedliche Daten, z.B. der Lernstand der Schülerinnen und Schüler, die QA zur eigenen Schule, aber auch multiperspektivisch die Wahrnehmungen der verschiedenen schulischen Akteure: von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern, der Schulsozialarbeit, der Schulpsychologie, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Schulaufsicht und ggf. weiterer Personen(gruppen). So können strategische Ziele und konkrete Maßnahmen für die eigene Schule erarbeitet werden. Die verschiedenen Ziele und Teilziele sollten in einem engen Zusammenhang stehen und aufeinander abgestimmt sein, um bestmögliche Synergien zu erzeugen und die Wirkung zu erhöhen.

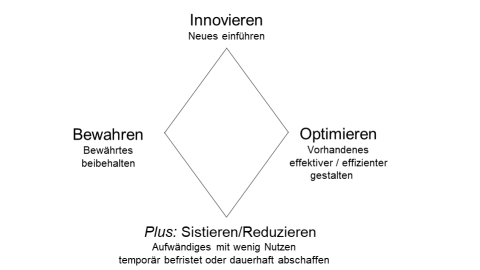

Dabei geht es auch darum, Prioritäten zu setzen. Wichtig ist für jede Schule Bewährtes zu bewahren, Vorhandenes zu optimieren und ganz bewusst Fehlendes neu einzuführen, also zu innovieren. Zudem sollte Aufwändiges oder wenig Nutzbringendes temporär oder sogar dauerhaft sistiert bzw. abgeschafft werden. Dieses Handeln ist auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet, zum Wohl von Schülerinnen und Schülern.

Strategie heißt: vom Nutzen aus denken

Im Mittelpunkt von Schulentwicklung muss immer die Frage nach dem Nutzen stehen: Welchen Nutzen hat das, was wir tun, bzw. haben die Maßnahmen für die Förderung und die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen? Jede Schule hat unterschiedliche Kontextbedingungen mit jeweils eigenen Realisierbarkeiten.

Vor diesem Hintergrund gilt es, nach einer Analyse Handlungsmöglichkeiten auszuloten und Lösungen zu entwickeln. Dabei sind neben dem Bewahren, Innovieren und Optimieren auch Optionen des Sistierens zu identifizieren. Es braucht dabei zudem eine Balance in der Strategie, damit letztlich auch Machbarkeiten und Akzeptanz der Maßnahmen gewährleistet sind.

Strategie fokussiert: Kooperation fördern

In der Schulentwicklung geht es darum, die vielfältigen und manchmal widersprüchlichen Ansprüche und Erwartungen verschiedener Akteure wie der Schülerinnen und Schüler, Eltern, Partner im Bildungsprozess, Verwaltung, Politik und Gesellschaft zu erkennen, zu analysieren und in Einklang zu bringen. Dafür sind differenzierte Analyse, Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeiten, Verständnis für Komplexität und systematisches Handeln notwendig.

In der Schulentwicklung sind Kooperationen und kooperative Führung zentral, wenn es darum geht, gemeinsam Schule zu gestalten. Voraussetzung ist, dass Werthaltungen und Kompetenzen von Personen einerseits und Teamstrukturen andererseits so zusammenkommen, dass die Handlungsprozesse von Kooperation bestimmt werden. Eine ebenso wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass Zuständigkeiten und Rollen in kooperativen Settings klar definiert sind. Dann ist systemische Stimmigkeit erreicht, denn aufgrund der komplexen Hierarchie innerhalb der Schule ist Kooperation angemessene Handlungsrationalität.

Autor: Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, Leiter des Exzellenzlehrstuhls Leadership, Quality Management und Innovation Abteilung für Bildungsforschung der Johannes Kepler Universität Linz und Leiter der Arbeitsgruppe Personal-, Organisations- und Systementwicklung am Leibniz Institut IPN Kiel/Berlin