Schulkompass NRW 2030

Der Ausgangspunkt: Wo stehen wir?

Von der Kohle zur KI – um diesen Weg zu gehen, will und muss Nordrhein-Westfalen Bildungsland sein. Allerdings haben die jüngsten Leistungsvergleichsstudien wie IQB und PISA gezeigt, dass viele Schülerinnen und Schüler erhebliche Defizite in den sogenannten Basiskompetenzen Lesen, Schreiben, Zuhören und Rechnen haben: Laut IQB-Bildungstrend 2021 verfehlten 21,6 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler die Mindeststandards im Lesen, 23,3 Prozent im Zuhören und 32,6 Prozent in der Orthografie. Im Fach Mathematik erreichten insgesamt 28,1 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler nicht die Mindeststandards. Ein ähnliches Bild zeigte sich 2022 im IQB-Bildungstrend für die Sekundarstufe I: Demnach verfehlten 27,5 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler die Mindeststandards im Lesen, 21,7 Prozent im Zuhören und 10,7 Prozent in der Orthografie.

Dabei lässt der IQB-Bildungstrend sowohl für Grundschulen als auch für die Sekundarstufe I seit über 10 Jahren stark negative Trends erkennen. In beiden Fällen sind die Befunde „besorgniserregend“ (IQB 2021, S. 281 und IQB 2022, S. 462). Auch PISA 2022 „zeigt für den OECD-Durchschnitt im Vergleich zu PISA 2018 substanzielle Leistungseinbußen für Mathematik und Lesen“ (vgl. PISA 2022, S. 317), wobei „die Leistungseinbußen der Schüler*innen in Deutschland […] überdurchschnittlich hoch aus[fallen]“ (ebd. S. 318).

Sozial-emotionale Kompetenzen wie Empathie, Selbstregulation oder Konfliktfähigkeit sind zentrale Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und ein respektvolles Miteinander in der Schule. Zahlreiche Studien belegen diesen Zusammenhang: Der IQB- Bildungstrend 2022 zeigt, dass Schülerinnen und Schüler mit positiven sozialen Lernbedingungen bessere fachliche Leistungen erzielen. Auch PISA 2018 machte deutlich, dass ein gutes Schulklima, das von sozialer Unterstützung und einem fairen Umgang zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften geprägt ist, eng mit der Lesekompetenz verknüpft ist. Die internationale Grundschulstudie IGLU 2021 unterstreicht zudem, dass Kinder und Jugendliche, die sich ihrem Klassenverband zugehörig fühlen, deutlich motivierter und erfolgreicher lernen.

Die Ziele: Wohin wollen wir?

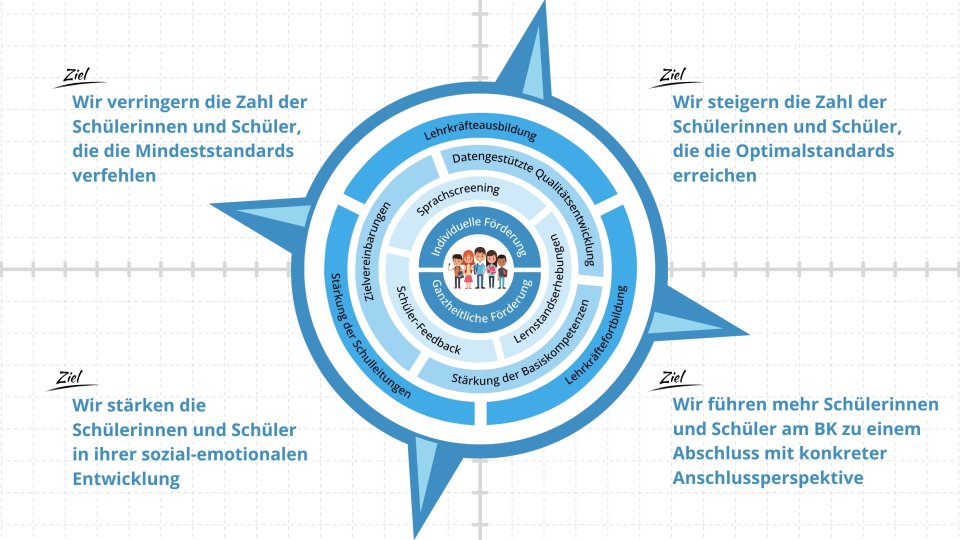

Im Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen ist festgeschrieben: „Das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen ist Leitfaden unserer Bildungspolitik“ (CDU/Grüne 2022, S. 54). In diesem Sinne hat das Schulministerium klare Ziele formuliert, um die Schülerinnen und Schüler individuell und ganzheitlich zu fördern:

Wir verringern die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen.

Wir steigern die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Optimalstandards erreichen.

Wir stärken die Schülerinnen und Schüler in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung.

Wir führen mehr Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg zu einem erfolgreichen Abschluss mit konkreter Anschlussperspektive.

Um diese Ziele zu erreichen, braucht es in den Schulen, in der Schulaufsicht und auch im Schulministerium einen klaren Fokus auf die Basiskompetenzen.

Ein Rückblick: Woher kommen wir?

In Nordrhein-Westfalen müssen die Basiskompetenzen von Beginn an konsequent gefördert werden. Zum Schuljahr 2023/24 hat das Schulministerium verbindliche Lesezeit von mindestens 3x20 Minuten pro Woche eingeführt. Unterstützt wird die Leseförderung sowohl an Grund- als auch an weiterführenden Schulen unter anderem durch den Leseraum Online, kurz: LeOn, der Anfang 2025 mit dem Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen ausgezeichnet wurde, oder der „Lesecheck“ der Friedrich-Schiller Universität Jena (Prof. Krelle) mit schülerspezifischen Materialangeboten. Für den Mathematikunterricht wurde das digitale Tool divomath entwickelt und das Programm PIKAS ausgeweitet. Diese Programme sind auch zum Einsatz in den Jahrgangsstufen 5 und 6 bestens geeignet.

Damit liegt in den Grundschulen weiterhin ein klarer Fokus auf der Stärkung der Basiskompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Wirksame Konzepte werden ausgeweitet, die Fachoffensiven Fachoffensiven Deutsch und Mathematik fortgesetzt. Darüber hinaus werden auch den weiterführenden Schulen wissenschaftliche fundierte Konzepte zur Verfügung gestellt, um die Basiskompetenzen weiter zu stärken, zum Beispiel das bereits in Hamburg erfolgreich eingesetzte Programm Mathe sicher können.

Darüber hinaus soll bereits im Schuljahr 2025/26 erstmals allen Grundschulen ein digitales Screening-Verfahren zur Verfügung stehen, um die Lernstände der angehenden Erstklässlerinnen und Erstklässler schon bei der Schulanmeldung zu erfassen und eine passgenaue Förderung in die Wege zu leiten.

Der Weg: Welche Schritte wollen wir gehen?

Klare Ziele. Klarer Fokus. Diesem Kompass wird die Landesregierung in ihrer Schul- und Bildungspolitik folgen. Sie orientiert sich dabei an positiven Erfahrungen, die andere Länder gemacht haben. So erklärte der langjährige Schulsenator Ties Rabe (SPD) die vergleichsweise guten Leistungen der Hamburger Schülerinnen und Schüler (vgl. IQB 2021 und IQB 2022) wie folgt: „Der IQB-Bildungstrend gibt […] Hinweise, dass eine Trendumkehr mühsam, aber möglich ist. […] Statt auf Entlastung und Erleichterung setzen wir auf mehr und intensiveren Unterricht, eine stärkere Fokussierung auf Kernkompetenzen, klare und hohe Leistungsanforderungen, Schulinspektionen und Lernstandsvergleiche, mehr Übungsphasen und die gezielte Förderung schwächerer Schülerinnen und Schüler. Nicht alle diese Veränderungen fanden anfangs durchgängigen Beifall […] Aber der Erfolg ist sehr deutlich erkennbar […]“ (KMK 2022).

In Nordrhein-Westfalen sind weitere Schritte hin zu einem wirksameren Unterricht erforderlich. Dazu setzen wir auf eine datengestützte Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht:

Lernstandserhebungen

Ein wichtiger Faktor des Hamburger Lehr- und Lernerfolgs sind regelmäßige Lernstandserhebungen. Deren Wirkung ist wissenschaftlich belegt: So befindet etwa John Hattie von der University of Melbourne, der in einer Metastudie über 80.000 Einzelstudien ausgewertet hat, sinngemäß u.a., dass die wirksamsten Schulen diejenigen sind, die den Lernfortschritt sichtbar machen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten den Lernweg verstehen, reflektieren und aktiv mitgestalten.

Nordrhein-Westfalen will diesem Beispiel folgen und bis zum Jahr 2030 neben den bestehenden Lernstandserhebungen VERA 3 und VERA 8 drei weitere Lernstandserhebungen einführen: in den Klassen 2, 5 und 7.

Schülerfeedback

Neben ergänzenden Leistungsdaten sollen über ein Feedback von allen Schülerinnen und Schülern auch die Meinungen und Einschätzungen zu Wohlbefinden und sozial-emotionaler Entwicklung der Kinder und Jugendlichen eingeholt und deren Partizipationsmöglichkeiten spürbar ausgeweitet werden.

Aufbereitung von Daten

Aufbereitung von Daten: In einer Gesamtschau mit weiteren Daten beispielsweise über die Zusammensetzung der Schülerschaft, die Personalausstattung und den Unterrichtsausfall sollen Schule und Unterricht in Nordrhein-Westfalen datengestützt weiterentwickelt werden. Auch andere Länder setzen auf eine datengestützte Qualitätsentwicklung in Schulen – so etwa die gemeinsame Initiative Bessere Bildung 2035 der Länder Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg (Wübben Stiftung 2025).

Ein Ausblick: Wie gehen wir weiter?

So selbstverständlich es etwa in Teilen von Wissenschaft und Wirtschaft ist, große Mengen von Daten systematisch zu verarbeiten – für viele Schulen in Deutschland ist die datengestützte Qualitätsentwicklung in Schulen ein Novum. Land und Schulaufsicht werden Schulleitungen und Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen auf diesem Weg eng begleiten.

Der sukzessiven verbindlichen Einführung zusätzlicher Lernstandserhebungen und des Schülerfeedbacks soll stets eine freiwillige Pilotierung vorangehen.

Um die datengestützte Qualitätsentwicklung in Schulen zu unterstützen wird Nordrhein-Westfalen aufmerksam verfolgen, welche Vorschläge die künftige Bundesregierung macht, um eine Lernenden-ID rechtssicher und datenschutzkonform einzuführen.

Ab dem Schuljahr 2025/26 sollen Schulleitungen und Schulaufsicht auf einer gemeinsamen Datenbasis Zielvereinbarungen schließen, um die definierten Ziele zu erreichen. Perspektivisch soll hierfür ein digitales Datenportal entwickelt werden. Ein digitales Tool zum Einholen des Schülerfeedbacks kann schon im kommenden Schuljahr erprobt werden.

Sämtliche Maßnahmen sollen schrittweise entwickelt, zunächst freiwillig pilotiert und dann landesweit verbindlich eingesetzt werden. Der gesamte Entwicklungs- und Implementationsprozess soll bis zum Sommer 2030 abgeschlossen sein.

Im Schuljahr 2025/2026 sollen Schulleitungen Lehrkräfte und Schulaufsicht zunächst für die neue Arbeitsweise der datengestützten Qualitätsentwicklung in Schulen qualifiziert werden, zum Beispiel durch Erklärvideos, Webinare und Podcasts. Zudem soll bereits ein erstes Tool zum Einholen des Schülerfeedbacks erprobt werden.

Um ab dem zweiten Schulhalbjahr 2025/26 die ersten Zielvereinbarungsgespräche zwischen Schulaufsicht und Schulen zu ermöglichen, wird das Schulministerium für alle beteiligen Akteure relevante Daten aufbereiten und zur Verfügung stellen. Parallel dazu wird mit der Arbeit an einem digitalen Datenportal begonnen.

Die zusätzlichen Lernstandserhebungen werden sukzessive entwickelt, pilotiert und eingeführt, beginnend mit der Pilotierung des Lernstands 5 im Schuljahr 2026/27 (Einführung geplant zum Schuljahr 2028/29). Der neue Lernstand 2 an Grundschulen soll im Schuljahr 2028/29 pilotiert werden (Einführung zum Schuljahr 2029/30). Gleiches gilt für den Lernstand 7 an weiterführenden Schulen.