Schulkompass NRW 2030 – Klare Ziele und klarer Fokus für den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler

Systematische Datenanalyse soll Schule und Unterricht besser machen | Zusätzliche Lernstandserhebungen in den Klassen 2, 5 und 7 geplant | Digitales Portal für Schülerfeedback wird erprobt

Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit:

Nordrhein-Westfalen geht die nächsten Schritte, um die Bildungserfolge seiner Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das Land setzt dazu auf eine datengestützte Qualitätsentwicklung an Schulen, wie sie in anderen Ländern bereits erfolgreich praktiziert wird.

Schulministerin Dorothee Feller: „Alle, die sich in Nordrhein-Westfalen für die Bildung junger Menschen einsetzen, arbeiten mit großem Engagement darauf hin, dass unsere Kinder und Jugendlichen ihre Schullaufbahn erfolgreich abschließen und gut in ihren nächsten Lebensabschnitt starten. Studien zeigen uns jedoch, dass ein erheblicher Teil unserer Schülerinnen und Schüler nicht die Bildungserfolge erzielt, die wir uns wünschen und für die unsere Lehrkräfte tagtäglich alles geben. Die Landesregierung ist nicht bereit, diese Entwicklung hinzunehmen und hat klare Ziele formuliert, um den Turnaround zu schaffen.“

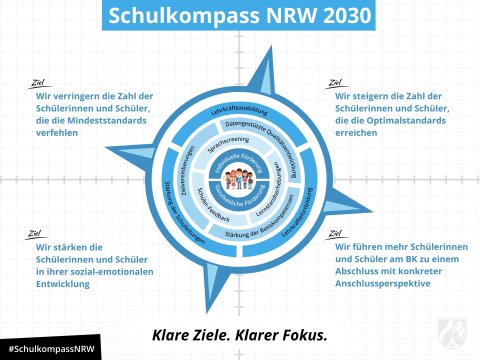

Klare Ziele

- Wir verringern die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen.

- Wir steigern die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Optimalstandards erreichen.

- Wir stärken die Schülerinnen und Schüler in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung.

- Wir führen mehr Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg zu einem Abschluss mit konkreter Anschlussperspektive.

Kurzum: Nordrhein-Westfalen wird die Grundlagen für die individuellen Bildungserfolge der Schülerinnen und Schüler deutlich verbessern, dabei aber die Schulen nicht überfordern!

„Um diese Ziele zu erreichen“, so erläutert Ministerin Feller, „haben wir bereits einen klaren Kurs eingeschlagen: In den Schulen liegt schon seit Beginn des Schuljahres 2023/24 der Fokus auf den Basiskompetenzen, also dem Lesen, Schreiben, Zuhören und Rechnen sowie auf den sozial-emotionalen Kompetenzen. Wir stärken unsere Schulleitungen und definieren ihre Rolle neu. Wir reformieren die Lehrkräftefortbildung und werden auch die Lehrkräfteausbildung weiterentwickeln. Mit der datengestützten Qualitätsentwicklung an Schulen werden wir unserem Schulkompass weitere Navigationspunkte hinzufügen.“

Um Schulleitungen und Lehrkräften relevante Daten für die Qualitätsentwicklung zur Verfügung zu stellen, soll der individuelle Lernstand der Kinder und Jugendlichen in Zukunft deutlich häufiger erfasst werden. Hierfür plant das Schulministerium neben den bereits bestehenden Lernstandserhebungen VERA 3 und VERA 8 drei zusätzliche Lernstandserhebungen in den Klassen 2, 5 und 7. Getestet werden soll dabei zunehmend in computerbasierten Verfahren, die viele Schulen schon aus den VERA-Verfahren kennen und die den Korrekturaufwand erheblich reduzieren.

Zugleich wird das Land die Schulen in Zukunft wesentlich besser dabei unterstützen, aus den Ergebnissen dieser Lernstandserhebungen systematisch Schlüsse abzuleiten, wie die Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden können. „Bei allem, was wir tun“, so erklärt Ministerin Feller, „stellen wir unsere Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt. Dazu erfassen wir künftig systematisch ihren Lern- und Entwicklungsstand. Denn die Bildungsforschung zeigt uns: Lehrkräfte, die bei der Planung ihres Unterrichts auf solche Daten zurückgreifen können, fördern ihre Schülerinnen und Schüler besonders erfolgreich.

Datengestützte Qualitätsentwicklung an Schulen ist also kein Selbstzweck, sondern bietet einen immensen Mehrwert für die individuelle Förderung unserer Kinder und Jugendlichen. Wenn uns gelingt, was beispielsweise in Hamburg schon zum Erfolg geführt hat, dann werden von der datengestützten Qualitätsentwicklung an Schulen alle profitieren, die an unseren Schulen lehren und lernen.“

Sämtliche Daten, die hierfür relevant sind, sollen den Schulen perspektivisch über ein digitales Dashboard übersichtlich aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Bis die technische Lösung für ein solches Dashboard steht, erhalten die Schulen regelmäßig eine Zusammenstellung ihrer wesentlichen Daten als nutzerfreundliches Datenblatt.

Prof. Dr. Stephan Huber, Exzellenz-Lehrstuhlinhaber an der Linz School of Education, hat am Konzept für die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung in Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet. Er fügt hinzu: „Datengestützte Qualitätsentwicklung an Schulen geht von der Ist-Situation einer jeden einzelnen Schule aus und bestimmt auf dieser Grundlage eine schulspezifische Strategie, die für die jeweilige Schule Ziele und Maßnahmen enthält. Diese sollten aufeinander abgestimmt sein, um maximale Wirkung zu erzeugen. Neben besseren Bildungserfolgen für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich dabei Synergieeffekte und klare Priorisierungen im Arbeitsalltag von Schulleitungen, Lehrkräften und weiteren Mitarbeitenden.“

Die Strategie für eine datengestützte Qualitätsentwicklung an Schulen in Nordrhein-Westfalen ist eine Reaktion auf die Ergebnisse der jüngsten Schulleistungsstudien wie den IQB-Bildungstrends für Grundschulen und die Sekundarstufe I. Dabei war herausgekommen, dass rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler an Rhein und Ruhr die Mindeststandards im Lesen, Schreiben, Zuhören und Rechnen verfehlt – eine Entwicklung, die bereits seit 2011 anhält. Gleiches gilt für die sozial-emotionalen Kompetenzen. Ministerin Feller: „Diese Talfahrt, die nun schon viel zu lange andauert, müssen wir stoppen! Andere Länder haben gezeigt, dass wir den Trend umkehren können. Diesen Handlungsauftrag hat die Landesregierung angenommen.“

Regelmäßige Lernstandserhebungen, die Aufschluss über den individuellen Lernstand der Kinder und Jugendlichen geben, sollen Lehrkräfte in die Lage versetzen, ihre Schülerinnen und Schüler noch passgenauer zu fördern, indem sie beispielsweise bestimmte Kompetenzen verstärkt fördern und wichtige Inhalte im Unterricht gezielt wiederholen und vertiefen. Neben der Fachkompetenz spielen auch die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine wesentliche Rolle für den Bildungserfolg. „Ob ein Kind gut und gerne lernt“, so erklärt Ministerin Feller, „hängt auch davon ab, ob es ihm gut geht. Pandemie, Krieg und Krisen haben ihre Spuren hinterlassen, deshalb müssen wir auch das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler im Blick haben.“

Um mehr über die sozial-emotionale Entwicklung der jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen zu erfahren, bekommen künftig alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihrer Schule ein persönliches Feedback zu geben. Ministerin Feller: „Um es direkt zu sagen: Hierbei geht es ausdrücklich nicht um ein Portal wie Spickmich, auf dem eine Zeitlang Lehrkräfte in oftmals übelster Form gebasht wurden. Vielmehr ist das Feedback ein Instrument gelebter Demokratie, denn Kinder und Jugendliche können auf diese Weise das Lehren und Lernen an ihrer Schule aktiv mitverbessern.“ Ein digitales Portal, um ein solches Schülerfeedback datenschutzkonform einzuholen, soll bereits im Laufe des kommenden Schuljahres erprobt werden.

Mehr Zeit wird die Entwicklung und Einführung der drei ergänzenden Lernstandserhebungen in Anspruch nehmen: Der neue Lernstand in Klasse 5 soll zum Schuljahr 2026/27 pilotiert und spätestens zum Schuljahr 2028/29 verbindlich eingeführt werden. Ministerin Feller: „Wir setzen bewusst auf den Dreiklang: Freiwilligkeit – Optimierung – Verbindlichkeit. Das heißt: Zunächst kommen das Schülerfeedback und die Lernstandserhebungen im Rahmen einer freiwilligen Pilotierung zum Einsatz. Dadurch sammeln wir Erfahrungswerte und können im Austausch mit den Pilot-Schulen nötigenfalls Anpassungen vornehmen, bevor wir die neuen Lernstandserhebungen flächendeckend einführen. Auf diese Weise wollen wir – wie etwa schon bei der Oberstufenreform oder in der AG zur Rolle der Schulleitungen – sicherstellen, dass unser Ansatz in den Schulen auf breite Akzeptanz stößt.“ Die Pilotierung der neuen Lernstandserhebungen in den Klassen 2 und 7 ist für das Schuljahr 2028/29 geplant, die verbindliche Einführung dann für das Schuljahr 2029/30.

Breite Unterstützung

Bei der datengestützten Qualitätsentwicklung sollen die Schulen künftig durch die Schulaufsicht, also von den Schulämtern und Bezirksregierungen, beraten und unterstützt werden. Es ist vorgesehen, dass Schulleitungen und Schulaufsicht nach dem Vorbild der Startchancen-Schulen künftig einmal im Jahr Zielvereinbarungen für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht schließen. Grundlage dieser Zielvereinbarungsgespräche soll die gemeinsame Analyse der bereitgestellten Daten sein. Dazu kann die Schulaufsicht Ideen anderer Schulen einbringen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

In den Zielvereinbarungen sollen Schulen und Schulaufsicht miteinander verabreden, wie Schulleitungen und Lehrkräfte den Bildungserfolg ihrer Schülerinnen und Schüler verbessern wollen, zum Beispiel durch bestimmte Fortbildungen für das Kollegium und inhaltliche Schwerpunkte im Unterricht. Hierbei kann die Schulaufsicht Impulse setzen und auf Konzepte zurückgreifen, die sich an anderen Schulen mit ähnlichen Herausforderungen bewährt haben. Das Startchancen-Programm zeigt, dass hieraus neue landesweite Schulnetzwerke entstehen können, zum Beispiel von Schulen mit gleichem Schulsozialindex.

Ministerin Feller: „Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, kommen wir nicht umhin, Schwerpunkte zu setzen. Denn, um es klar zu sagen: Wir können unseren Schulen nicht immer mehr abverlangen. Deshalb richten wir unseren Fokus darauf, leistungsschwächere wie leistungsstarke Kinder und Jugendliche von Beginn ihrer Schulzeit an entsprechend ihren Potenzialen im Lesen, Schreiben, Zuhören und Rechnen sowie in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern.“

Klarer Fokus

Zum kommenden Schuljahr 2025/26 plant das Schulministerium, erstmals allen Grundschulen ein digitales Screening-Verfahren zur Verfügung zu stellen, um die Lernstände der angehenden Erstklässlerinnen und Erstklässler schon bei der Schulanmeldung zu erfassen und eine passgenaue Förderung in die Wege zu leiten. Ebenfalls ab dem kommenden Schuljahr greift die jüngst beschlossene Änderung der Ausbildungsordnung für die Grundschulen, mit der die Fächer Deutsch und Mathematik in der Primarstufe gestärkt werden.

Bereits zum Schuljahr 2023/24 hatte das Schulministerium eine verbindliche Lesezeit von mindestens 3x20 Minuten pro Woche eingeführt. Unterstützt wird die Leseförderung sowohl an Grund- als auch an weiterführenden Schulen unter anderem durch den Leseraum Online, kurz: LeOn, der Anfang 2025 mit dem Deutschen Lesepreis der Stiftung Lesen ausgezeichnet wurde. Für den Mathematikunterricht wurde das digitale Tool divomath entwickelt und das Programm PIKAS unter anderem auf die Sekundarstufe I ausgeweitet.

Ministerin Feller: „Es ist nie zu spät, das Lesen, Schreiben, Zuhören und Rechnen sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern! Der klare Fokus auf die Kompetenzentwicklung soll der rote Faden sein, der Schulen, Schulaufsicht und Schulministerium in Nordrhein-Westfalen künftig eng zusammenhält. Von der Reform der Lehrkräfteaus- und -fortbildung über die Stärkung unserer Schulleitungen bis zur Unterstützung der Lehrkräfte mit digitalen Tools und Unterrichtsmaterial hat die Landesregierung ihren Schulkompass voll auf den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler ausgerichtet – vom Wechsel aus der Kita in die Grundschule bis hin zum Übergang in Studium und Beruf.“

Um ihre Ziele langfristig und möglichst nachhaltig zu erreichen, wird die Landesregierung immer wieder auf Erfahrungen aus dem Startchancen-Programm zurückgreifen. Diese mehr als 920 Schulen in Nordrhein-Westfalen haben den Weg der datengestützten Qualitätsentwicklung bereits mit breiter Unterstützung durch Bund und Land eingeschlagen.

Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 5867 40.

Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für Schule und Bildung, Telefon 0211 5867 3505.

Dieser Pressetext ist auch verfügbar unter www.land.nrw